日前,在黑龙江省通北林业局的广袤林区,一架无人机按照预设程序自动从机巢起飞,开始日常巡护。它传回的高清画面实时显示在监控系统中,这让守护了这片林海四十余载的护林员狄方来感触颇深。如今,他无需再像过去那样顶风冒雪实地巡林,在值班室内就能掌握整个林区的实时动态。

“过去巡山,全靠两条腿丈量,一天走几十里山路,回到管护站累得倒头就睡,可即便这样,林子深处的角落还是难免有巡查死角。”狄方来指着屏幕上实时回传的林区高清画面,语气里满是感慨,“现在有了无人机这个‘天眼’,林子里的树木长势、是否有异常火情,甚至是偷偷闯入的外来人员,都能看得一清二楚,巡护效率翻了好几倍!”

狄方来工作的“智变”,源于我校智慧林业研发团队带来的技术革新。这场革新,正悄然重塑着我国林业管理的传统模式,为守护绿水青山筑起一道坚实的“智慧防线”。

通北林业局智慧林业平台指挥中心

通北无人机生态调度指挥系统

破局传统困境:智慧林业的“顶层设计”

“当前,科技浪潮正推动各行业加速变革,林业作为生态文明建设的核心领域,也面临着从‘人力驱动’向‘智能驱动’、从‘粗放管理’向‘精细治理’转型的迫切需求。”学校智慧林业研发团队负责人、林学院党委书记孙龙指出。

由于林地面积广阔、生态要素复杂,传统林业管理中,生态指标、气象变化、植被生长等数据分散在不同系统,形成一个个“数据孤岛”,难以支撑科学决策。而“智慧林业”的核心,就是打破这种零散的技术应用现状,构建一套贯通“感知-决策-服务”全链条的一体化体系,为国家生态安全、“双碳”目标等重大战略提供有力支撑。

“我们以学校生态系统大数据研发中心为技术依托,整合多学科力量进行系统性攻关。”生态系统大数据研发中心主任周源介绍,团队经过多年调研与实践,设计出“1+1+1+N”的智慧林业总体框架。

第一个“1”是构建一套“空-天-地”立体感知系统,天上接入卫星遥感数据,实时捕捉植被覆盖变化、大范围火点预警等宏观动态;空中依托无人机管理系统,完成巡检航线智能规划、高清影像实时回传与自动化分析;地面部署红外相机、水质监测仪、智能虫情测报灯等设备,精准采集动植物活动、水文环境、病虫害发生等微观数据,三者协同织就一张无死角的林区监测网络。

第二个“1”是搭建一个统一数据中台,将感知系统收集的多源数据进行标准化处理、整合存储,形成标准化数据接口供不同业务调用,由此打破数据壁垒,为后续分析提供数据基础。

第三个“1”是打造一个综合调度平台。作为智慧林业的“大脑”,平台可实现数据可视化呈现、智能分析研判与应急指令下发,让林业管理从“被动响应”转向“主动预判”。

“N”就是系统可支撑多个具体应用场景,包括森林资源监测、林火防控、碳汇评估、生物多样性保护等,确保技术体系精准对接行业实际需求。

帽儿山智慧林场调度平台

技术落地:从实验室到林海的“破圈”

智慧林业的价值,最终要在解决行业痛点中体现。研发专班的项目已经在黑龙江帽儿山实验林场、凉水国家级自然保护区等校属林场,大兴安岭林草局、龙江森工集团、内蒙古森工集团等多个林业部门实践应用。

在黑龙江省通北林业局,基于机巢的无人机指挥调度系统不仅将巡护效率提升3倍以上,还大幅降低了护林员在恶劣天气下巡山的安全风险,目前已在当地实现业务化运行,年节省人力成本超百万元。在大兴安岭林区,系统可提前7天预测火灾风险等级,并精准定位火点位置,为森林防火工作提供了有力技术支持。

项目的技术探索始终与国家战略同频共振。为服务“双碳”目标,团队研发的“双碳”绿色发展平台,为龙江森工碳资产公司实现了林业碳汇项目从基线调查、碳储量计算到项目申报、监测核查的全链条数字化管理。以往需要3个月才能完成的碳汇项目设计文件,如今通过平台仅需几分钟即可完成,效率大幅提升,为我国林业碳汇资源开发提供了技术支撑。

在生物多样性保护领域,智慧保护区管理系统已在黑龙江凉水国家级自然保护区、黑龙江南北河省级自然保护区等地部署。通过红外相机智能识别、动物活动轨迹分析等技术已发现兽类活动10万余次,国家二级以上保护鸟类超135种,这些翔实的数据不仅为保护区管理决策提供了科学依据,也标志着生物多样性监测与保护工作进入了精准化、数字化的新阶段。

值得一提的是,项目建设中形成的装备基础和积累的数据资源,已向校内各科研团队开放共享,显著提升了学校的科研和教学支撑能力。

“双碳”绿色发展平台

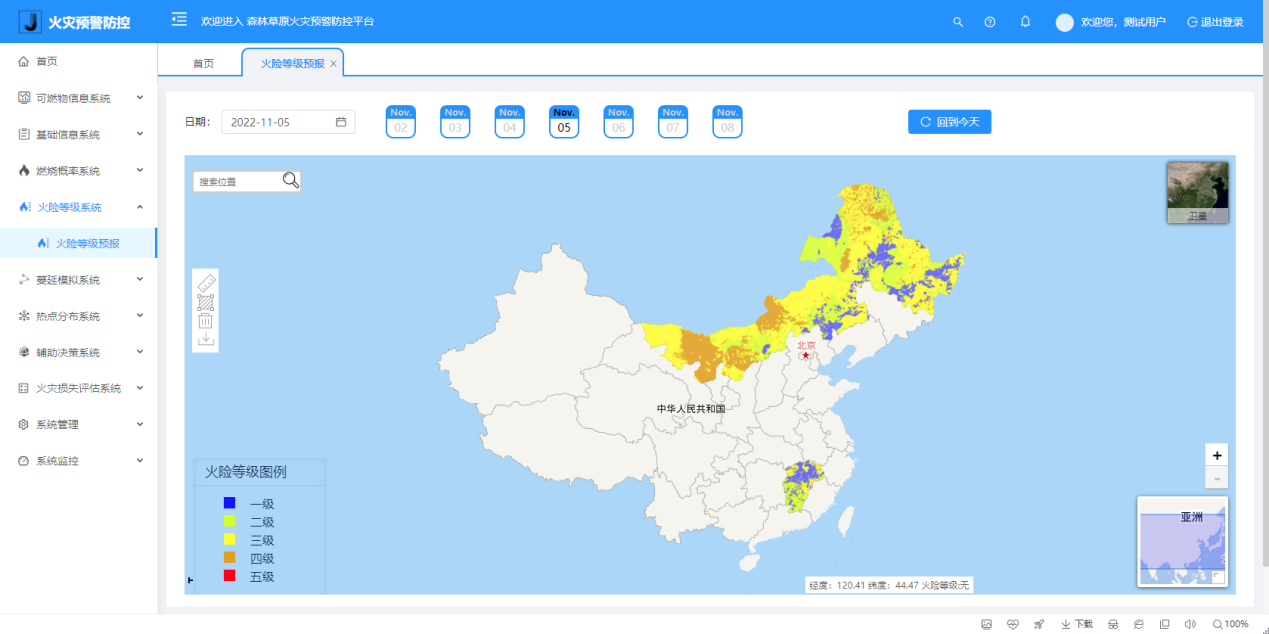

森林草原火险预警防控平台

有害生物监测平台

产学研用协同:为智慧林业“育人才、谋长远”

一系列成果的背后,是学校在科研组织机制上的创新突破。团队打破学科界限,组建起一支融合林学、计控、动保、机电等多领域专家的“跨界军团”,形成“问题导向-协同攻关-成果转化”的闭环模式。学校与黑龙江省测绘地理信息局、省高分中心等部门建立战略合作,确保卫星遥感、地理信息等基础数据的持续供给;与地方林草一线生产单位深度合作,让科研方向始终紧跟产业需求,避免“实验室里的技术”与实际脱节。

这种“需求导向、跨学科协同”的科研模式,也反哺了人才培养。2024年,学校新增“智慧林业”本科专业,课程设置既涵盖林学基础理论,又融入人工智能、大数据、无人机应用等前沿技术,并将智慧林业项目案例纳入教学实践。“我们希望培养的不是只会‘纸上谈兵’的学生,而是能扎根林区、用技术解决实际问题的复合型人才。”孙龙说。

“智慧林业的实践证明,以国家战略为引领,进行系统性、一体化的顶层设计,是推动林业现代化的关键。”学校党委常委、副校长李明泽表示,经过多年探索,学校正在形成一套可复制、可推广的智慧林业技术体系和应用模式,其核心在于实现信息技术与林业实践的深度融合。

“未来,东北林业大学将继续聚焦国家重大需求,深化有组织科研,在智慧林业领域重点攻关,让‘智慧防线’守护更多绿水青山。”李明泽说。