森林是陆地碳汇的主体,森林碳汇是实现“碳中和”战略目标的关键举措之一。我校研究团队深入探索,相关研究成果以“Storage Potential of Soil Functional Carbon Fractions in the World’s Largest Plantations”为题发表于Advanced Science(IF=14.1)上。

1m深土壤储存的碳约占全球森林生态系统总碳储量的45%,占全球土壤碳库的52%。因此,森林土壤碳汇在“基于自然的解决方案”中发挥日益重要的作用。然而,目前对森林土壤的固碳潜力、关键过程及其对气候变化响应机制的认识还有限。我国拥有全球规模最大的人工林,面积占全球的四分之一以上。准确评估人工林土壤碳储量及其相较于天然林的碳储缺口,对制定人工林经营管理对策具有重要的指导意义。

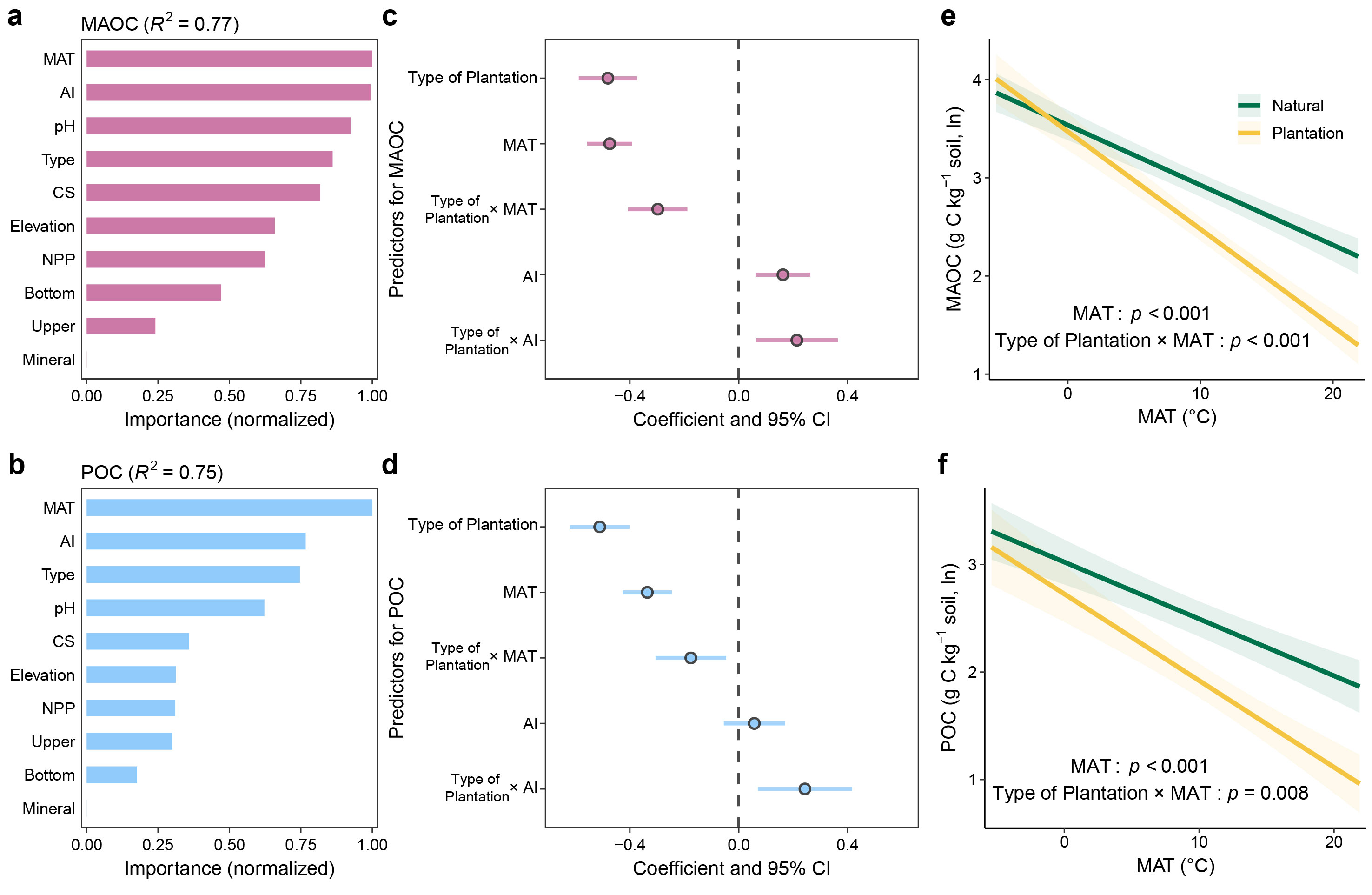

研究基于全国范围的采样(248个样点)和文献数据整合(817个样点),系统评估了我国森林表层土壤中矿物结合有机碳(MAOC)和颗粒有机碳(POC)的储量及潜在增长量。结果显示,天然林土壤MAOC和POC含量分别为人工林的2.3倍和2.5倍。混合线性模型分析表明,人工林土壤MAOC和POC对气候变暖及干旱的脆弱性高于天然林。

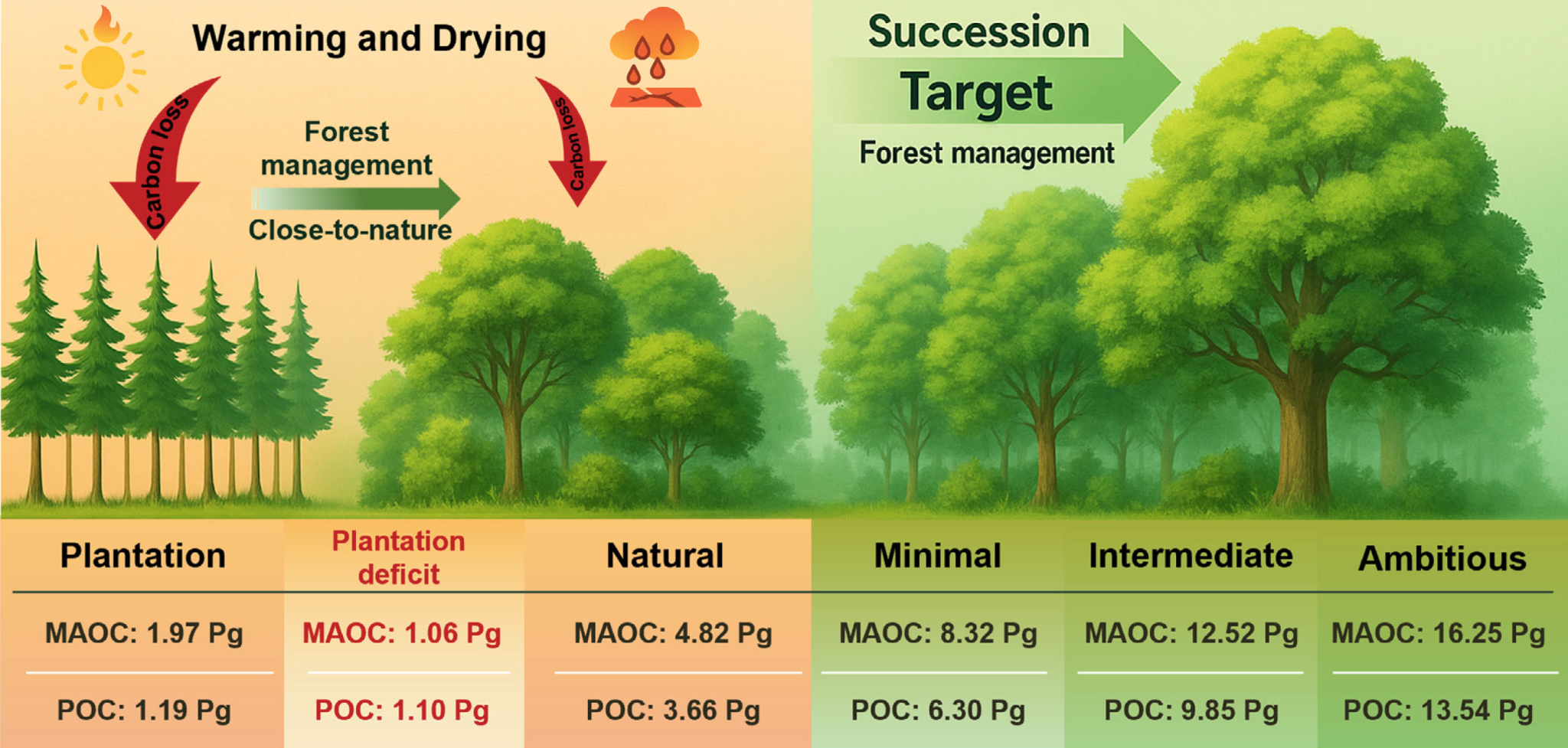

图1我国天然林和人工林土壤有机碳关键组分的影响因子

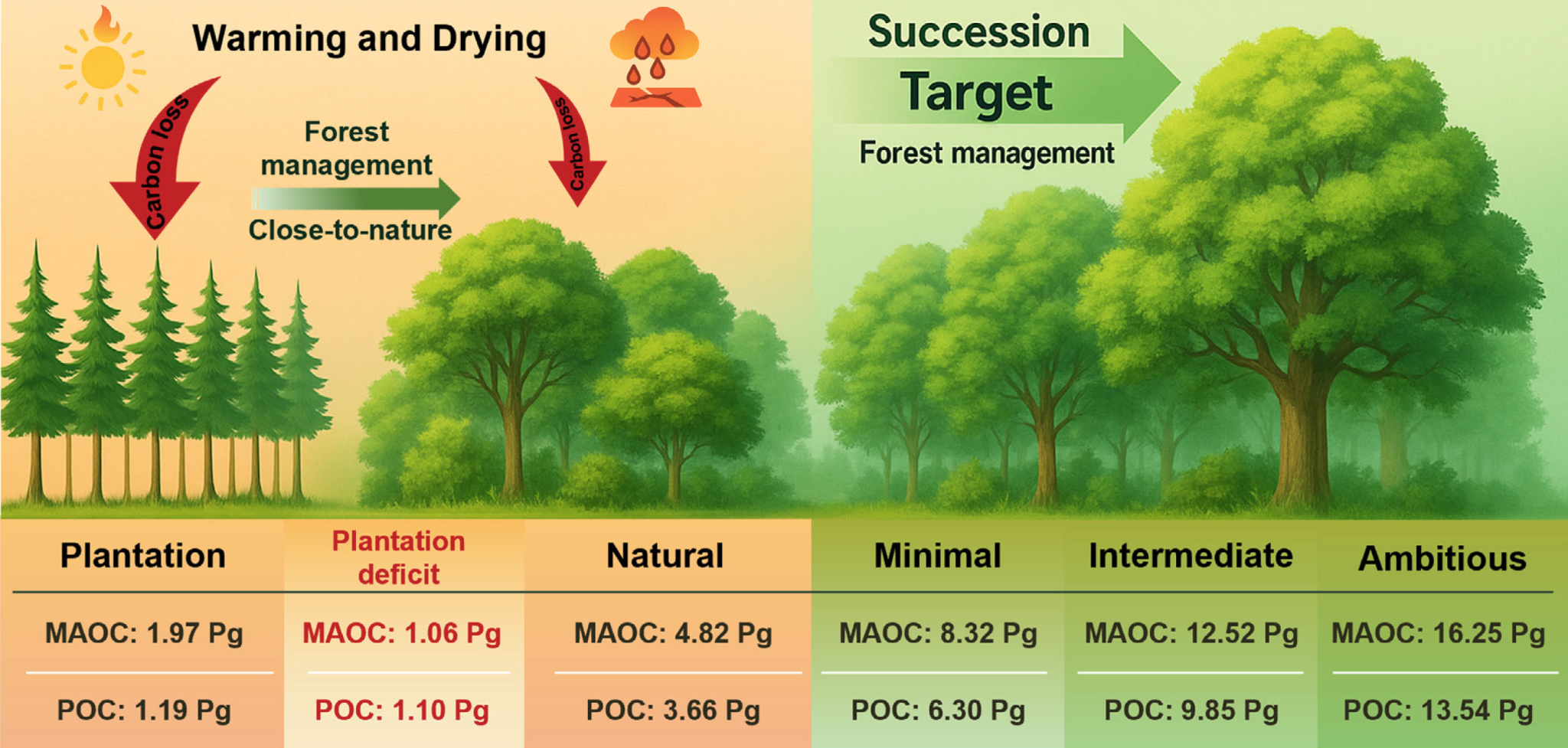

随机森林模型的评估结果显示,我国天然林土壤MAOC和POC储量分别为4.82 Pg(Pg单位为10亿吨)和3.66 Pg,而人工林土壤MAOC和POC储量则为1.97 Pg和1.18Pg。若将人工林土壤碳固持能力提升至与天然林相同水平,我国人工林土壤可额外固存约2.17 Pg碳。相较于天然林,人工林土壤碳储量缺口相当于我国陆地生态系统近10年的累计碳汇。进一步的整合分析表明,对人工林实施近自然改造约15年,可将土壤碳储量提升43 %。因此,近自然改造是提升现有人工林土壤固碳能力的关键且高效的措施。

基于分位数随机森林模型,对我国森林表层土壤碳储量潜力进行评估,假设在各自的特定气候‑土壤条件下,土壤碳储量可达到最大值。结果表明,我国森林表层土壤碳储量的低(60 %分位数)、中(80 %分位数)和高(90 %分位数)潜力分别为14.61 Pg、22.36 Pg和29.79 Pg。这些潜力评估为我国森林土壤潜在固碳目标设定提供了理论参考。

本研究在全国尺度上系统量化了我国森林土壤有机碳关键组分的储量及潜力,研究成果凸显了实施人工林近自然改造和多功能经营在提升森林碳汇能力中的迫切需求。

图2我国森林土壤有机碳关键组分的储量及其潜力

论文第一作者为东北林业大学生态学院博士研究生任斯宇,通讯作者为中国林业科学研究院刘世荣院士和东北林业大学生态学院周正虎教授。

论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202504995