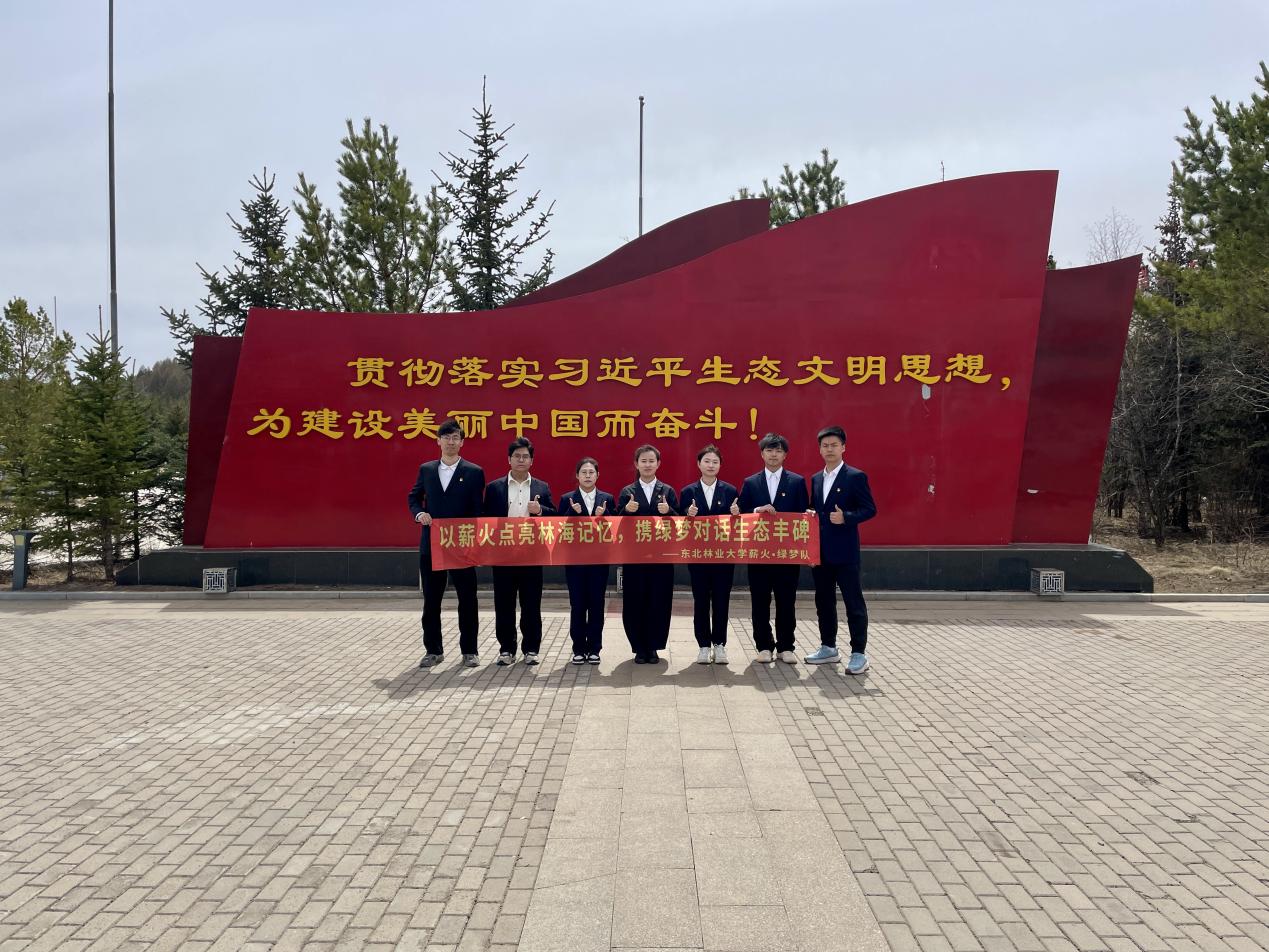

为深入实施学校服务国家生态文明建设行动计划和学生工作有关部署,近日,学校团委和林学院联合组建“薪火·绿梦”实践团队,在塞罕坝林业人后代、林学院研究生李彤的牵线组织下,在林学院团委书记谭冰的带领下,踏上塞罕坝机械林场,开启了一场为期5天的探寻塞罕坝精神传承密码的社会实践活动。

初代拓荒忆往昔,热血铸就塞罕魂

在塞罕坝的发展历程中,第一代建设者们无疑是最坚实的基石。团队有幸采访到塞罕坝机械林场第一代建设者陈木东老先生,他曾与其他39位基层林草工作者在2025年总台春晚上共同表演歌曲《我的家》。陈木东回忆了60多年前,东北林学院47名学子踏上塞罕坝这片荒芜的土地,用青春和汗水书写塞罕坝绿色传奇的故事。他们把“东林精神”融入塞罕荒原,共同塑造了“塞罕坝精神”。

团队成员采访一代务林人陈木东

当被问到“在如此艰苦的条件下扎根建设塞罕坝的精神内核是什么”时,陈老先生毫不犹豫地回答:“是中国共产党的领导,没有共产党的领导就没有塞罕坝的今天。”塞罕坝建场初期,党中央从政策、资金等多个方面全力支持塞罕坝建设,建立工人子女学校,保障工人家庭基本生活,这才有了今天的塞罕坝。

陈木东讲述过去故事

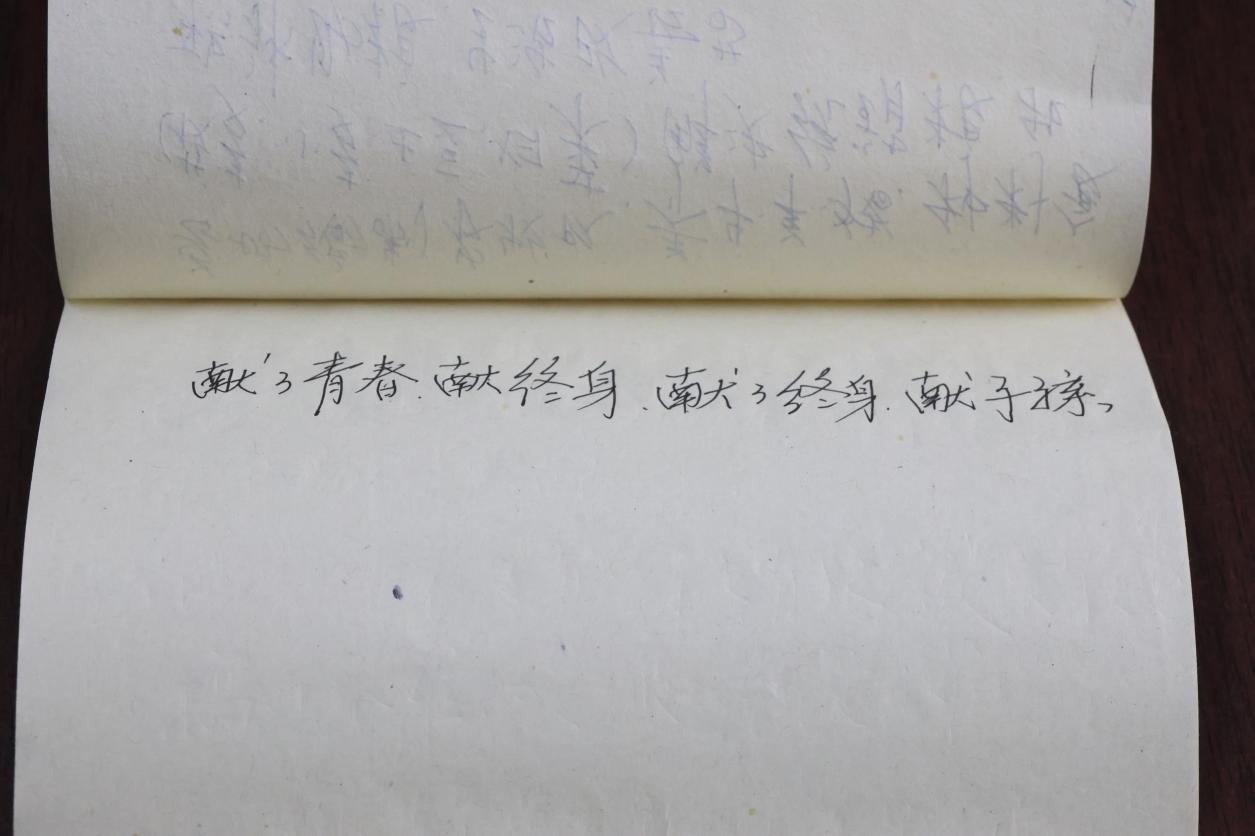

陈木东的笔记

采访结束后,团队一行人来到塞罕坝展览馆进行参观。在讲解员的带领下,团队成员全面了解了塞罕坝发展史。馆内陈设了珍贵的历史图片和展品,一件件实物、一幅幅图片、一张张图表将团队成员带入了塞罕坝人走过的峥嵘岁月。几代塞罕坝人听从党的召唤,献了青春献终身,献了终身献子孙,从“一棵树”到“百万林”,创造了无愧于党和人民的绿色丰碑。团队被塞罕坝精神深深折服。团队成员魏凯旋表示:“展览馆中生动呈现了47位东林校友上坝的故事,昔日的艰苦岁月亦是光辉历史,我会把在展览馆的所看所感带回东林,大力发扬塞罕坝精神。”

团队参观塞罕坝展览馆

二代接力守青山,传承创新护绿林

在第一代塞罕坝精神的引领下,第二代塞罕坝务林人肩负起传承与发展的使命,开启了续写塞罕坝传奇的征程。团队有幸采访到塞罕坝机械林场北曼甸分场党支部书记翁玉山和第二代务林人代表、塞罕坝机械林场北曼甸分场资源管理股股长李振林同志。

作为扎根在塞罕坝的第二代中坚力量,同时也是我校的优秀校友,翁玉山分享了自己毕业后扎根塞罕坝的经历。刚毕业时,他初入林场担任技术员,对于务林技术并不太精通,便虚心跟着老师傅求教学习,在基层积累了丰富的专业知识。同时他利用对计算机的兴趣热爱,工作时引进科技创新技术,建立数据库,提高工作效率。

团队成员采访塞罕坝机械林场北曼甸分场党支部书记、东北林业大学优秀校友翁玉山

当被问到“毕业后为什么选择扎根塞罕坝”时,他坚定地说:“作为东林人,在校期间便受到老一辈塞罕坝人故事的熏陶,我也看到了我国基层林业发展对人才的需要,正是在这种精神的指引下,我才毅然选择奔赴塞罕坝,建设塞罕坝。”

同为第二代务林人的李振林自幼便在塞罕坝长大,父辈的坚守与奉献深深影响着他。回顾日常工作,李振林感慨万千。他回忆起刚结婚时,和妻子从事防火瞭望工作,住在马架子里,冬天屋内寒冷刺骨,早上起床头发上挂满冰碴。山上没水没电,生活和生产条件极为艰苦,做饭要下山拎水,栽苗需用镐头现挖坑,运苗也全靠人工一筐筐往上抬。但他们从未抱怨,始终坚守岗位。如今,塞罕坝的生活和工作条件已有了极大改善,职工住上了标间,食堂、办公区条件提升,林区还配备了健身房、体育设施,无线网也全覆盖。谈及这些变化,李振林满是欣慰。

团队成员采访第二代务林人代表、塞罕坝机械林场北曼甸分场资源管理股股长李振林

“塞罕坝精神既是责任,也是荣誉,更是为国家、民族和生态环境贡献力量的使命担当。”正是这份热爱与使命感,让李振林接过父辈的接力棒,投身护林事业。在李振林的带领下,团队深入护林工作现场,亲身体验了基层护林员的日常工作。成员们参与了林区巡查、林草有害生物的监测预报、综合防治等基础工作,对护林员严谨负责的态度与坚守岗位的奉献精神有了更直观的认识。深刻感受到了护林工作的艰辛与重要性,也进一步领悟到塞罕坝精神在日常工作中的具体体现。

三代逐梦正当时,青春闪耀绿林海

2021年8月,习近平总书记来到塞罕坝机械林场进行实地考察,他强调,塞罕坝精神是中国共产党精神谱系的组成部分,全党全国人民要发扬这种精神,把绿色经济和生态文明发展好。

团队成员重走习近平总书记考察路线,在尚海纪念林和马蹄坑开展微党课学习。在尚海纪念林,指导老师谭冰带领团队回顾了第一代塞罕坝人艰苦创业的历程,并与团队党员在王尚海纪念碑前重温入党誓词,深刻感悟先辈们的精神内核。

团队成员清理王尚海纪念碑前枯枝

团队党员在王尚海纪念碑前重温入党誓词

团队指导老师谭冰在王尚海纪念林开展微党课

为铭记塞罕坝历史,弘扬塞罕坝精神,林学院于2024年推出话剧《绿满马蹄坑》。如今来到马蹄坑,大家对眼前的波涛绿林有了更震撼的直观感受。团队成员姜水晗和张晋榕,分别讲述了当年马蹄坑大会战的辉煌历史,让大家领会到科学造林、绿色发展的重要性。团队成员马敬茗表示:“作为东林先锋队成员,我们在科研学习中遇到难题,也要像先辈一样,不畏艰难,把知识转化为守护绿色的力量”。

团队成员姜水晗在马蹄坑讲述微党课

团队成员张晋榕在马蹄坑讲述微党课

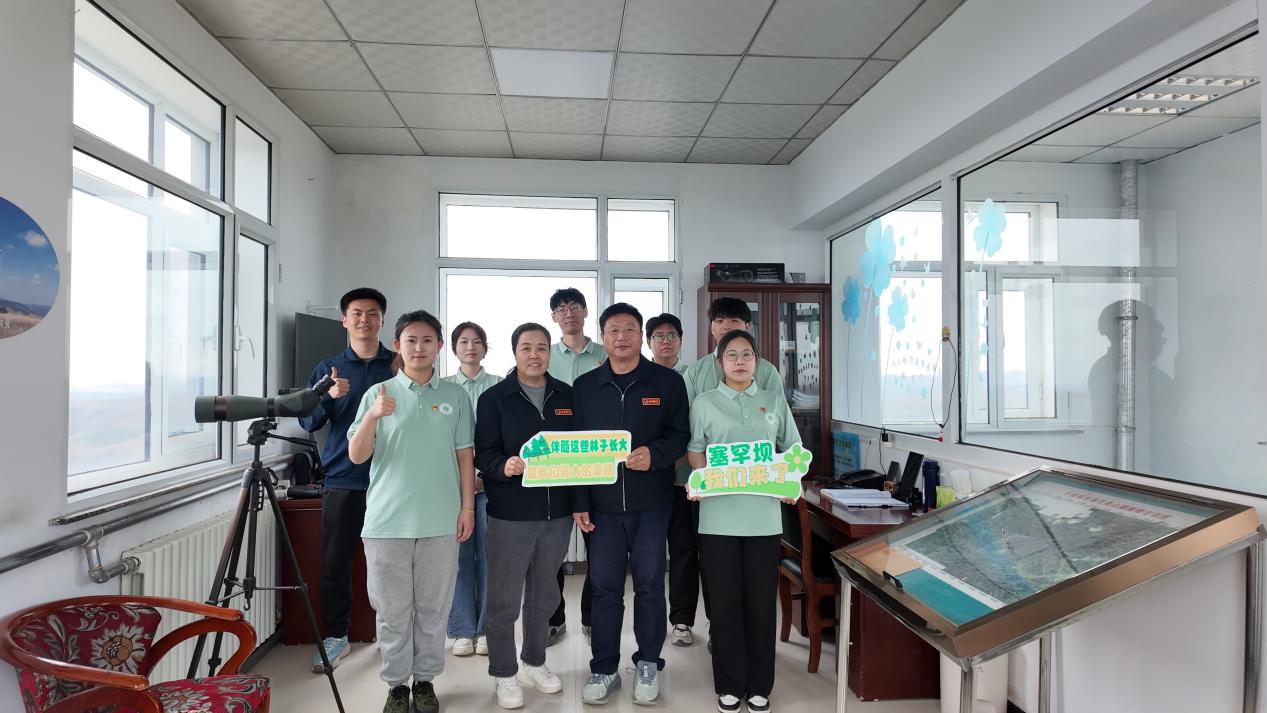

在月亮山望海楼,团队成员采访了刘军、王娟夫妇,他们在这里坚守了23年。望海楼海拔1900余米,防火期内,他们每天从早六点到晚九点,每15分钟向林场防火指挥部通报林区情况;晚上九点到次日早晨六点,每隔1小时报告一次,全天24小时不间断守护着百万亩林海。当被问及坚守的动力时,刘军回答道,“因为这是林场安排的工作,就要认真做好。”他们的坚守,是塞罕坝精神“牢记使命”的生动体现,厚厚的瞭望记录,见证着他们的默默付出。

刘军向团队成员介绍工作日常

团队成员体验防火瞭望工作

刘军、王娟夫妇

团队成员与刘军、王娟夫妇合影

此次活动中,团队还与塞罕坝机械林场北曼甸分场党支部达成支部共建协议。双方将定期开展线上党建工作经验交流,相互邀请参加主题党日活动与党课讲座,实现党建经验共享;联合举办线上生态环保主题活动,打造特色支部文化品牌,促进支部文化共融。共建座谈会上,团队倾情演唱了林学院院歌。铿锵的歌声展现了东林青年的蓬勃朝气与专业情怀,为活动增添了浓厚的校园文化氛围。团队成员与基层一线工作者深入交流,分享在学习科研、基层护林实践中的心得感悟,在思维碰撞中,进一步明确使命担当。

团队与塞罕坝机械林场北曼甸分场签署支部共建协议

团队成员与塞罕坝机械林场北曼甸分场共建植树

团队成员与塞罕坝机械林场北曼甸分场共建植树

团队在座谈会上演唱林学院院歌

团队成员在座谈会上交流发言

5月4日,团队成员参加了塞罕坝机械林场总场五四表彰大会暨微团课大赛,会上对优秀青年进行了嘉奖,激励更多青年以榜样为引领,奋勇前行。微团课大赛中,塞罕坝青年们生动形象地讲述了塞罕坝故事,传递新时代塞罕坝精神。团队成员表示,将汲取奋进力量,学习塞罕坝基层建设者的奉献故事,在科研中接续奋斗,为绿色发展贡献东林智慧,并将塞罕坝的更多故事带回东林传唱。

团队踏入塞罕坝森防站与标本馆进行参观学习,这为团队提供了专业理论知识与实践结合的平台。成员们认真聆听讲解,学习森林病虫害监测预警、应急处置等先进技术与经验,仔细观察标本,了解动植物资源保护知识,提升专业素养,增加专业认同感。团队中森林保护学科成员张清弛在参观后表示:“今天的参观学习让我对理论与实践结合有了更加深刻的见解,我们现在所进行的科研,就是为了减少森林病虫害,保护森林生态,未来我将踏实科研,以科技赋能绿色。”

团队成员前往森防站学习参观

团队成员前往标本馆参观学习

谭冰表示,塞罕坝精神与东林精神交相辉映,一个扎根林海书写绿色传奇,一个立足教育培育林业栋梁,二者同根同源、血脉相连。它们既是牢记使命、艰苦创业、绿色发展的精神丰碑,更是指引新时代生态文明建设的灯塔。在实现人与自然和谐共生的征程中,“薪火·绿梦”团队会将这两种精神凝聚成磅礴力量,激励更多人投身绿色事业,让中国大地的绿色画卷更加绚丽多彩。