为探究顶级捕食者在森林碳循环中的作用,基于全球虎及其栖息地森林分布数据的分析,以我校姜广顺教授为通讯作者,博士生纳森(Nathan James Roberts)为第一作者,Abishek Harihar博士(美国纽约Panthera保护组织)、周旭辉教授、博士后佘雯为共同作者,近日在生态学顶级期刊 Global Change Biology(影响因子:10.8)发表的相关研究成果,引起了国际学术界的广泛关注。

在应对全球气候变暖的众多策略中,森林作为重要的碳汇备受关注。森林通过吸收空气中的二氧化碳(CO₂)并储存在植物、土壤和动物体内,从而积累生物量。森林的固碳能力不仅取决于温度、湿度、土壤等生物物理条件,还与生态系统中各营养级生物的相互作用密切相关。顶级捕食者,如虎(Panthera tigris),被认为可通过调控食草动物种群,间接影响植被结构和功能,从而影响森林的碳固存效率。然而,日益加剧的人类活动和栖息地破碎化已导致亚洲地区虎种群大幅减少,造成无虎的“空森林”现象,并破坏了森林的生态功能。因此,作为关键的“生态系统工程师”,虎的存在及其种群密度可能通过对食草动物的下行控制作用,影响森林碳储量与碳通量(即“下行效应Top Down Effect”的调控关系);也可能因虎对栖息地适宜性具有指示意义,而与森林碳储量与通量呈现“上行效应Bottom Up Effect”的指示功能。但这样的生态调控关系是否在全球范围内不同森林类型(如温带、热带、亚热带湿润或干旱区)及不同人类干扰强度下是否存在,尚缺乏深入研究。

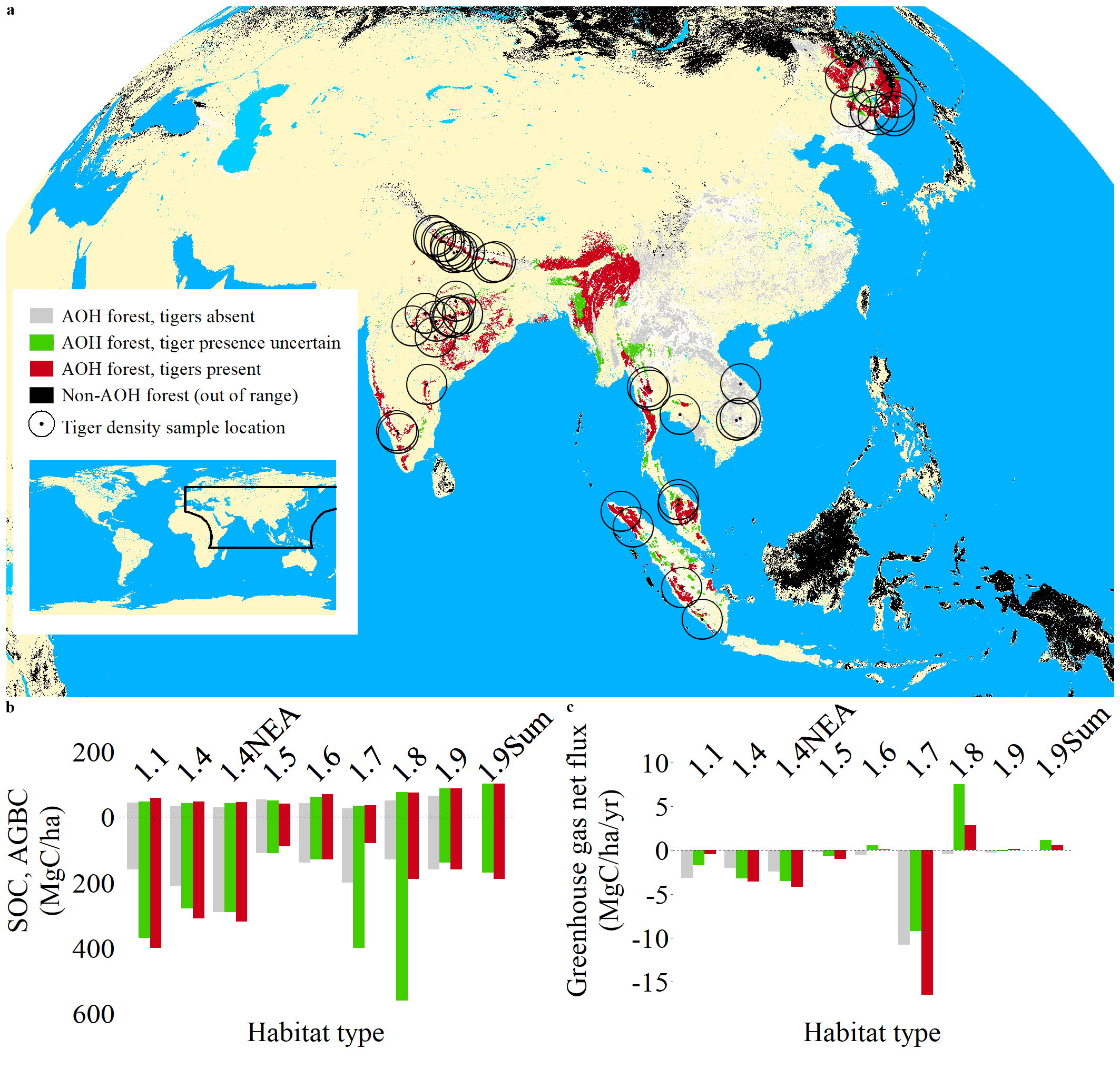

姜广顺团队研究整合了全球虎分区的森林植被类型数据,结合卫星遥感、实地与历史的虎和有蹄类等生物多样性监测数据,采用多变量模型分析了森林碳储量、碳通量及相关生态参数。通过对比“有虎”与“无虎”的森林区域,以及不同虎密度的梯度分析,系统地探索了在全球多种森林植被类型和不同的生态条件下,虎与森林碳的固定、储存与释放过程的耦合动态关系。

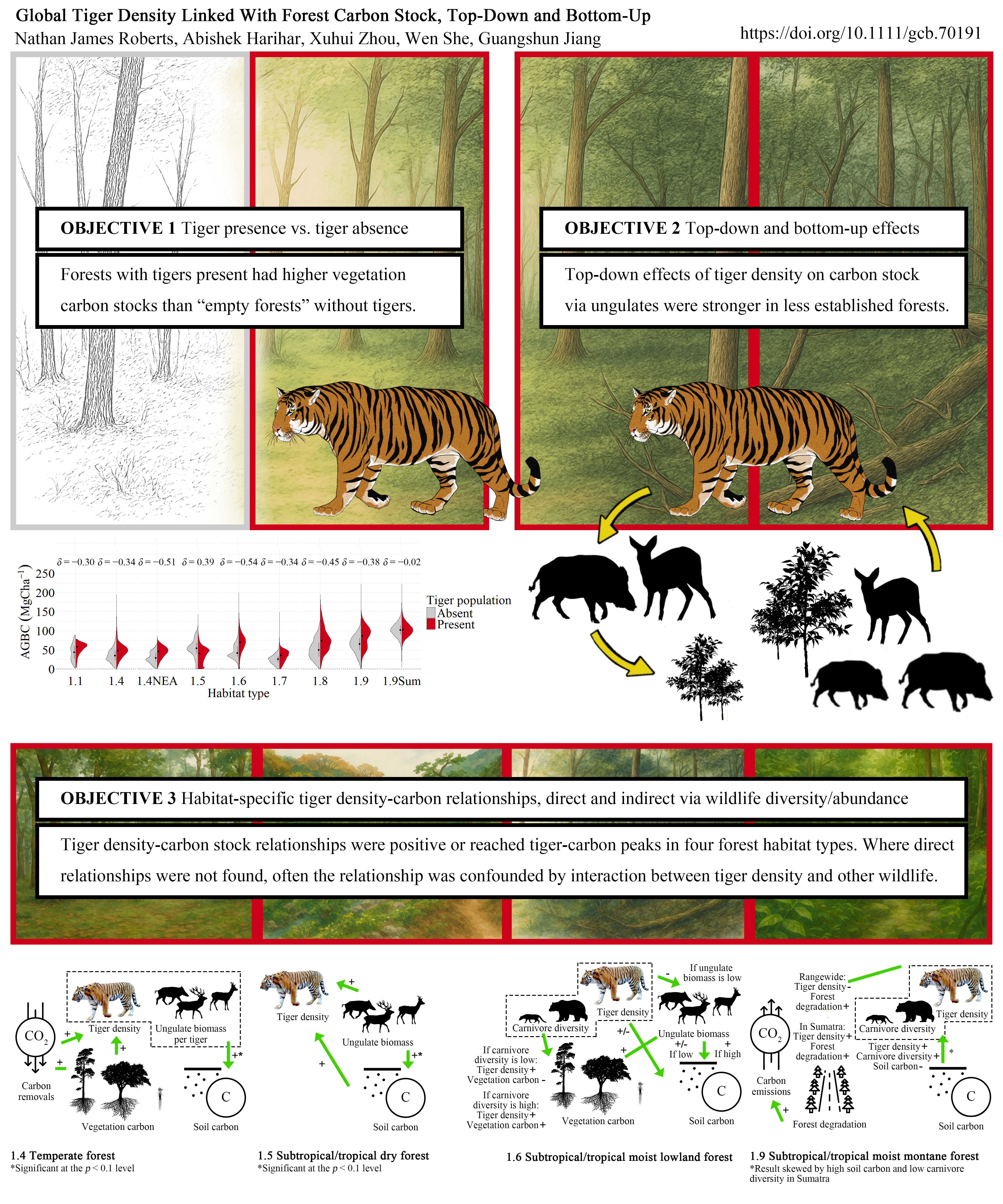

聚焦森林中虎种群的分布及其密度变化是否影响碳储量与碳通量这一问题,研究表明虎的分布与更高的森林植被碳储量显著相关。在大多数森林类型和区域中,有虎分布的森林单位面积的地上生物量碳储量普遍高于无虎分布的森林;全球尺度的分析显示,有虎森林的碳排放水平更低,而净碳输入更高,表明虎的存在与植被群落的繁茂、生境的固碳能力密切相关,具有一定的“守护者”效应,可能在减少森林破坏和相关碳排放方面发挥作用。研究还发现,在全球虎栖息地中的4种主要森林类型中,虎密度与植被或土壤碳储量之间存在显著的线性或非线性的相关关系或“虎—碳峰值”。

图1全球虎栖息地类型和地区的存在状况及碳指标(土壤有机碳、地上生物量和森林净碳通量)

聚焦森林中虎种群的分布及其密度变化是否影响碳储量与碳通量这一问题,以及虎与森林碳储的关系是通过“下行效应”控制猎物实现调控,还是作为生态系统调控状态的“上行效应”指标?科研团队研究结果表明,顶级捕食者的下行效应在特定情境下尤为显著,尤其是在尚未建立成熟结构的森林中。这一机制的基本假设是:在较年轻或受到强烈干扰,且食草动物较少的森林中虎通过控制食草动物种群,减少其对幼树和灌木的过度啃食,从而保护并促进植被的生长,增强碳汇功能。在结构复杂、植被生物量高且中间营养级物种(如大型食草动物)丰富的成熟森林中,虎对碳储量的影响相对较弱。在此类系统中,植被资源与猎物基础的“上行效应”可能成为驱动虎种群丰度的主要因素,也主导了“虎—碳”关系。

聚焦虎与森林碳动态的耦合机制是否因森林植被类型的生态环境条件而异?科研团队研究结果发现,下行效应调控在温带森林、亚热带/热带干旱森林以及湿润山地森林中相对较弱,而在亚热带/热带湿润低地森林中则更为显著,尤其是在有蹄类动物生物量较低的森林中。这些发现强调了森林生物物理和气候条件,以及野生动物群落结构在调节“虎-碳”关系的关键作用。森林异质性不仅影响虎对生态系统结构的调控强度,也决定了其在碳循环中的功能实现模式。值得注意的是,在东北亚的温带森林中,虎密度较高的区域表现出更强的碳吸收能力。鉴于这一现象更可能源于“上行效应”调控,表明通过森林保护与恢复所推动的植被生物量积累,是虎种群恢复的基础过程,反映出该地区生物多样性保护与碳储增汇目标之间的高度一致性。本研究在其他区域的分析也发现,当虎的密度已达到“目标状态”时,其森林碳通量趋于中和,即既不是显著的碳汇,也非主要的碳源。野生动物恢复与森林总净碳通量之间的关系需要特别关注和深入研究,这对在本世纪中叶实现全球“碳中和”目标的实现有重要影响。

科研团队研究发现顶级捕食者在全球碳治理中角色的“价值与限制并存”。不同于以往聚焦于单一森林类型的小尺度研究,本研究采用广域、多维的比较方法,揭示了顶级捕食者在调节森林碳储量方面的关键作用,并明确了“下行效应”更可能占主导的生态条件。该研究为生物多样性保护与气候治理的融合提供了科学证据,也为推动综合性的生态保护战略提供了新的视角。研究还强调,恢复顶级捕食者并非解决森林碳问题的普适方案。管理措施的效应强度及其方向,依赖于底层生态条件的具体背景——包括野生动物群落结构、当前森林碳储与碳通量状态等。因此,必须深入理解这些生态基础条件,才能科学设计并实施有效的碳管理与生物多样性协同的保护策略。

本研究成果引起了国际学术界的广泛关注。美国耶鲁大学著名生态学家Oswald J. Schmitz教授为Global Change Biology期刊专门撰写评论文章“Commentary: The Deer and the Tiger, the Forest and the Carbon.高度评价了该研究的学术价值与现实意义。Oswald J. Schmitz指出,虎的生态作用已超越野生动物保护的范畴,其影响延伸至森林碳循环及全球气候韧性构建。通过大尺度、多维度的系统分析,该研究深化了对生物多样性与碳循环耦合机制的理解,为建立“人与自然和谐共生”的框架提供了开创性的视角。他写道:“科学证据明确表明,虎对森林生态系统碳储存具有显著影响”,并强调“本研究堪称范例,展示了如何推动以科学证据为基础的生态恢复策略,为维持森林生态系统的碳汇功能及气候韧性提供了可推广的科学路径”。

该研究从全球尺度提供了顶级捕食者与气候变化缓解之间联系的实证证据,拓展了基于自然的气候解决方案的研究边界。Wiley官网以“Could conserving tigers in forests be an integral part of climate change solutions?”为题发布新闻稿,重点报道该研究成果,指出“老虎既是森林生态系统碳储量的指标,也是驱动因素”,报道进一步指出,该研究“代表了基于自然的气候变化解决方案中尚未得到充分研究的组成部分”,肯定了其拓展自然基础气候解决方案研究边界方面的创新性贡献。

原文链接: Roberts, N.J., Harihar, A., Zhou, X., She, W. and Jiang, G. (2025), Global Tiger Density Linked With Forest Carbon Stock, Top-Down and Bottom-Up. Glob Change Biol, 31: e70191. https://doi.org/10.1111/gcb.70191.