为了更好地讲述东林故事、传递东林声音,2016年学校全媒体推出“东林身边人”栏目。或许他们未必有着灿烂的光环,但却对生命充满了热爱;或许他们只是普通的一员,但却对周围的人付出了无私的关爱与真情;或许他们没有傲人的成果,但却能够在课堂上让学生目不转睛;或许他们也曾面对艰难,但他们却从容冷静、勇敢坚定……他们的故事不用惊天动地,只要能够展示东林人的精神品质、体现中华民族传统美德,他们就是温暖东林、感动你我的“东林身边人”。

导语: “人的一生应该这样度过,当他回首往事的时候,不因碌碌无为而羞愧,不因虚度光阴而悔恨。” ——《钢铁是怎样炼成的》

在东北林业大学综合办公楼上下班的人流中,常常可以看见一位头发花白的老者。年轻一点的教师、学生都知道,他是学校各种文艺演出台前幕后的指挥。可是更多的人还不知道,他不仅是“文艺界”的知名人士,更是为我国林业保护事业作出过重要贡献的森林病虫害防治专家、第一批国务院政府特殊津贴获得者、得到过多次科技奖项的知名教授。他就是已经80岁的王立纯。

别看王立纯年龄不小,可是他眼不花、耳不聋,思路清晰、体健身活。他说:“在80岁时还有如此健康,是因为我一直像年轻人一样去工作。”

专啃别人不敢啃的硬骨头

“在实践中找课题。只要你的东西确确实实是生产上急需的,那么,项目不难找,经费有人出,成果转化也不成问题。”

1956年,作为第一批东北林业大学林学院森林保护与病虫害防治专业的本科生,王立纯来到当时的东北林学院,并与这里结下了不解之缘。

毕业后,因为国家对农药化学制剂需求急切,在校表现优异的王立纯被送到辽宁,在当时的沈阳药学院、沈阳化工厂、沈阳化工研究院等单位继续深造,后来的农业常用药剂“666”“DDT”等的研制过程中都有王立纯的贡献。

1962年,王立纯作为我校“化学保护”专业的首任教师,回到学校任教。当时,新中国成立时间还不长,科研工作百废待兴。在农业和林业生产技术上,特别是在病虫害防治领域大多依赖国外,生产力受到制约。

王立纯开动脑筋,在教学之余摸索钻研,最终研发出“超低量喷雾”技术,这种技术的研发,使得飞机在大面积喷洒农药时可以实现减少载药量和工作时间,节约农药和飞机燃料,从而提高效率并且保护环境,在当时是一项领先世界的技术。

1978年唐山大地震后,灾区“四害”携带着各种病菌迅速泛滥,瘟疫使许多劫后余生者再次丧命。运用我国原有的技术对灾区做一次全面喷杀需要15天,这样长的周期根本无法控制疫情的蔓延。此时,王立纯原本针对农业和林业生产研发的“超低量喷雾”技术派上了用场,只需2天半就可对整个灾区完成一遍喷杀防疫。因为这一技术对保护灾区人民健康和生命安全作出的重要贡献,王立纯和他的技术团队在1978年召开的首届全国科技大会上受到党和政府的表彰。

1987年,大兴安岭地区发生特大森林火灾,大火毁灭了大量森林资源,原有的森林生态平衡被打破,害虫开始危害森林。大量“天牛虫”啃食灾后伐下来的过火木,被“天牛”钻透的木材除了做烧柴,再无其他用处。此外,一些未被火灾危害的林木也被来势凶猛的松毛虫盘踞,这种松毛虫像手指一样粗,每棵树上有两千多只,树一摇,掉下的虫子像下雪一样,灾区虫害防治的形势十分严峻。当时的林业部紧急组织东北林业大学、北京林业大学、西北农林科技大学、中国林科院等几个林业高校和科研院所组成了攻关组,王立纯临危受命担任科研组长,在大兴安岭灾后恶劣的环境中勇挑重担,大胆创新,运用“超低量喷雾”技术以及他研发的“杀虫优”油剂替代传统的塑料大棚毒气灭虫法,打赢了这场“无烟的火灾”,为灾后森林资源恢复扫清了障碍。为此,王立纯获得了“恢复大兴安岭资源突出贡献奖”以及黑龙江省“省长特别奖”。

1979年,我国政府为改善生态环境,启动了三北防护林体系的建设。在建设防护林之初,西北地区荒漠化严重,植被匮乏,牲畜以啃防护林为食,一些地区每年被牲畜啃噬的树木达73%以上,畜牧业与防护林建设的矛盾十分突出。因王立纯在森林保护领域的知名度,内蒙地区辗转找到他,希望他能给“想想办法”。为了找到办法,王立纯在内蒙古临河一蹲就是七年,一举研制出“防畜护树剂”。将这种药剂喷洒在林木上,可以在不伤害牲畜、不危害环境的情况下使牛马驴骡羊等牲畜自动退避三舍,并且使用简便、成本低廉、有效期长。王立纯也因这项技术获得1992年的国家技术发明三等奖,参加在京召开的全国科技大会,受到党中央全体常委的亲切接见。现在,“防畜护树剂”逐渐完善,在我们的生活中也随处可见。比如,我们常见的给树木刷的“大白漆”,实际就是“护树剂”的一种,它的作用主要是防冻害和虫害。可见在二十几年后的今天,王老的研究成果还在为保护生态环境发挥着重要作用。

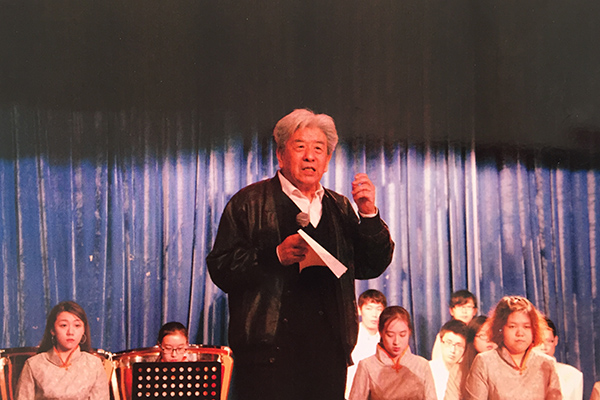

拿着指挥棒的大学教授

“跟青年学生们在一起,我常常觉得自己还年轻,还能为学校做点儿事儿。”

在很多人的眼里,从事研究性工作的人都每天只知道埋头钻研,不善言辞,不苟言笑,但王立纯不这样。他从小就对艺术有着超乎常人的热爱,乐于学习并且热衷于表演。来到林大后,无论是上学期间还是工作以后,王立纯都是文艺骨干。在潜心于科研工作的同时,王立纯从未放下过手里的指挥棒和心中的五线谱。他曾担任过全市大学生合唱团副团长、合唱指挥,哈尔滨市青年艺术团指挥,受到过著名音乐活动家、黑龙江省歌舞团团长陈巅的指点,曾代表中央乐团在哈尔滨市进行巡回讲学。在哈尔滨市重量级的音乐盛典——哈尔滨之夏音乐节上也留下了很多精彩表演。他和老伴儿一起创作的歌舞《森林之歌》一经推出即受到各方肯定,在上世纪60年代初期多次作为黑龙江省外事活动演出的重要节目,并代表黑龙江省参加了全国汇演,取得了二等奖的好成绩。当时学校的很多文艺活动也都由王立纯来统筹设计并亲自参与表演。他说,艺术与科学并不矛盾,一个从可行性探索到埋头苦干,最后干出成果的科研项目,与一首动人的乐曲的创作过程有着异曲同工之妙,他们都能给人带来巨大的满足感。

1996年,王立纯到了退休的年纪,想到要离开朝夕相处的青年学生、同事和工作了半辈子的校园,他不禁有些落寞,时常来到校园散步。学校相关单位的同志看见后,想到王老的音乐特长,决定请他发挥余热,返聘他担任大学生艺术团艺术总监,并担任《艺术导论》《艺术欣赏》课教师。王立纯欣然接受,并且这一干就是近20年。

这20年,王立纯发挥余热,继续在音乐之路上摸索。在学校没有艺术特长生、没有艺术类专业的情况下,他带领大学生艺术团连续四次参加教育部主办的全国大学生艺术展演,并且每次都能获奖,对于一个老人来说,其中的辛苦可想而知。在指导学生艺术创作的同时,王立纯也在用自己的实际行动言传身教。艺术团的学生们说,每次排练,住在校外的王老师到得都比大家早;每首新歌,大家还在熟悉曲子,王老师已经偷偷练熟了,甚至练得嗓子都哑了;每逢大型演出,王老师总是出现在第一线,事无巨细的叮嘱大家,不论到多晚都陪着大家……同学们私底下都愿意称呼他“王爷爷”。总是会有毕业三十年、二十年的学生回来看望他,有些他都不记得了。王立纯说,“大半辈子都在校园里度过,经历了多少届学生我已经记不清。如今这些孩子都是我的孙辈了,看他们成长进步,我心里就觉得踏实,觉得辛苦得值。”学校成立老年艺术团后,王立纯也是其中的骨干。因为他,老年艺术团和大学生艺术团经常同台演出,一老一小互相辉映,相互扶持,使我校的“关心下一代”工作成为省里的旗帜和标杆。而王立纯也因为在“关心下一代”工作中的突出表现,三次受到省关工委的表彰。

教育的本质是爱与奉献

“既然当了老师,就做好了奉献的准备。也不用把奉献说得怎样伟大,尽我所能为社会做些事儿就是一种奉献。”

很多人可能会觉得王老一生颇为顺遂,可是了解他的人知道,其实他也有过很痛苦的经历。他原本曾有一个女儿,但因为家庭条件困难,加上自己工作忙,女儿19岁时不幸患上尿毒症并因此去世。这给了王立纯沉重的打击,然而凭借对事业的热情,他从痛苦中走了出来。现在谈起这段鲜为人知的经历,王立纯已经很平静,他说,痛苦没有打倒我,它使我更坚强,并且对弱者更加悲悯。

2009年起,王立纯受到南岗残联艺术团的邀请,为他们担任合唱指导,每周两次,每次都是一下午,志愿服务,风雨无阻,到今年已经坚持了8个年头。他也因此多次被南岗区和上级残联授予“助残模范”等荣誉称号。他说:“残疾人能有点儿艺术爱好、想要做点儿事儿挺不容易的,我既然有能力就帮他们一把,这样也能使他们对生活、对我们这个社会更有信心。再说,我身为一名人民教师,传播知识本身就是我的责任,不论是科技知识,还是文艺知识。”

出生于1936年的王老,今年已经80高龄,但对于工作却依然热情不减:“我们那一代人,年轻时经历过战争、吃过苦,建国后对从事的事业有一种强烈的使命感,觉得做什么都必须全身心投入去把它做到最好。工作后又遇上了文革,耽误了不少好时光,现在赶上了国家大力发展教育事业的好势头,如果学校的教育事业需要我,我愿意一直工作下去,直到我再也爬不起来的那一天。”(尹慧益)

赴大兴安岭指导灾后资源恢复

与指导的艺术团学生们合影