生物多样性是人类赖以生存和发展的基础。在5月22日“第25个国际生物多样性日”到来之际,我校机电工程学院董喜斌教授为通讯作者、博士研究生刘慧为第一作者,在国际权威期刊EcologicalIndicators(中科院一区Top,影响因子7)发表论文“Matter-element evaluation of ecological quality in gaps of temperatesecondary forests”,聚焦大兴安岭地区温带次生林林窗生态质量,深入揭示了不同林型与林窗类型在维持生物多样性、促进植物生长及生态系统功能恢复中的作用机制。

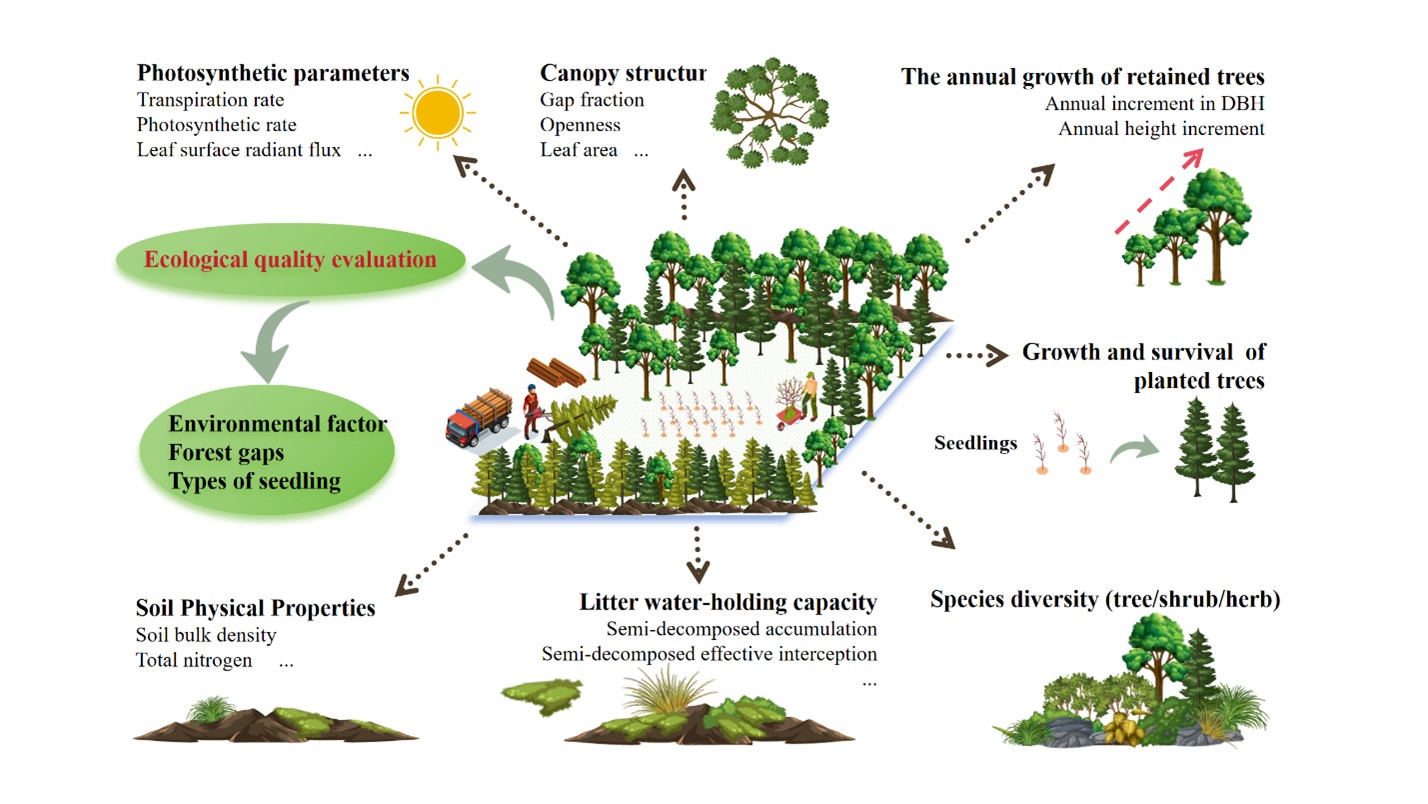

随着全球气候变化与森林资源过度利用带来的生态退化问题日益严峻,温带次生林的结构简化与生态功能弱化问题亟待解决。林窗作为森林更新和群落演替的重要生态单元,对光照、水分、养分等关键因子的分布具有显著调节作用,是实现次生林恢复与提升生态质量的关键路径之一。该研究基于大兴安岭3种典型次生林中长期设立的10种类型林窗样地,系统评估了土壤、枯落物、冠层结构、生物多样性以及苗木生长存活等多个生态维度的表现。

研究结果表明,土壤非毛管孔隙度与半分解枯落物的积累与截留能力是影响林窗生态质量的关键因子;宽条带状林窗在多数林型中展现出更优的生态功能表现;蒙古栎林和红松落叶松混交林中林窗生态质量整体优良,具备良好的生态恢复潜力。不同林窗类型在改善林分结构、促进幼树生长、维持生态稳定性等方面具有差异性作用。该成果为提升温带次生林生态系统功能、优化林窗布局与管理模式提供重要科学依据,也为未来的森林生态恢复工作提供实践参考。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113552