近日,东北林业大学张圆圆博士、姜广顺教授为通讯作者,硕士研究生黄泽楷、博士研究生刘东起为第一作者,在国际环境科学权威期刊Journal of Hazardous Materials(中科院一区TOP期刊,影响因子12.2)发表了题为“Microplastics in the Amur tiger’s habitat: Occurrence, characteristics, and risk assessment”的研究论文。该研究系统评估了中国东北森林地区东北虎(Panthera tigris altaica)栖息地内的微塑料污染特征、潜在食物链传递模式及生态风险,揭示了东北虎重要栖息地森林生态系统微塑料污染的特征。

随着全球塑料消费量不断增加,微塑料(microplastics, MPs)作为一种新兴环境污染物,因其广泛分布、持久性和潜在毒性,正在成为影响生态系统安全的重要威胁。然而,目前关于微塑料在森林生态系统,尤其是野生动物关键栖息地,特别是东北虎栖息地内的分布特征、传输路径及其对生态系统可能造成的影响,仍缺乏系统性研究。

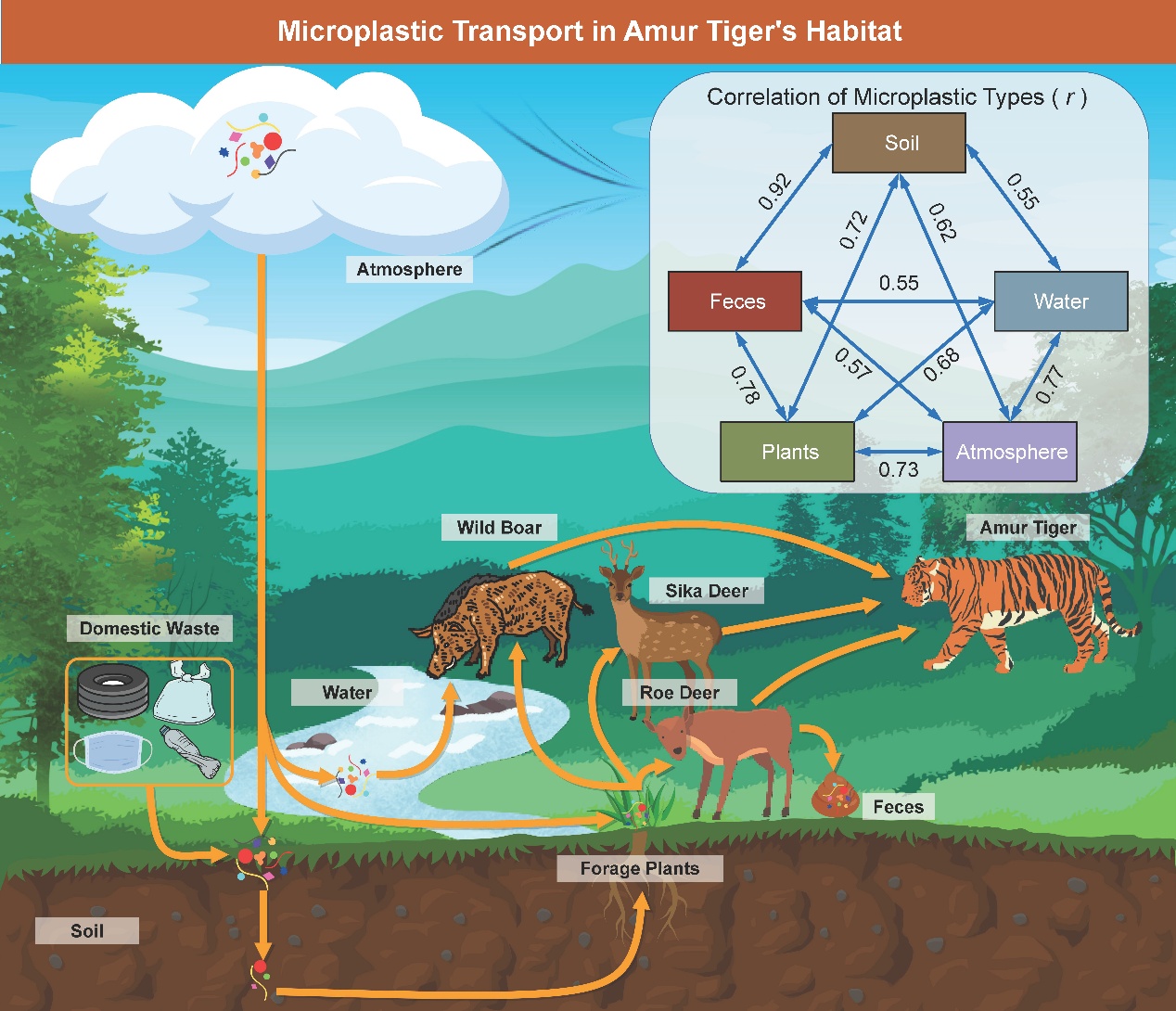

本研究通过对土壤、水体、大气、植物和动物粪便五类环境与生物介质的系统采样与分析,发现微塑料在东北虎栖息地中已广泛存在。总体来看,134份样品中98.51%检测出微塑料,显示出微塑料污染在森林生态系统中的渗透性。各介质中微塑料的丰度水平存在差异,其中土壤样品的平均丰度为9.45±7.30 n/g,水体为10.44±10.32 n/L,大气为11.82±12.69 n/m³,植物样品为16.16±14.69 n/g,动物粪便样品最高,达到18.74±13.83 n/g。微塑料的粒径分布以20–50 μm的小尺寸颗粒为主,平均粒径为44.99±34.80 μm。土壤样品中,微塑料丰度随深度增加而下降,且粒径逐渐减小,表明微塑料在土壤剖面中存在垂直迁移过程。这些结果表明,尽管研究区域地处偏远,人类活动相对有限,微塑料污染依然普遍存在,且在不同介质间展现出特定的分布规律。

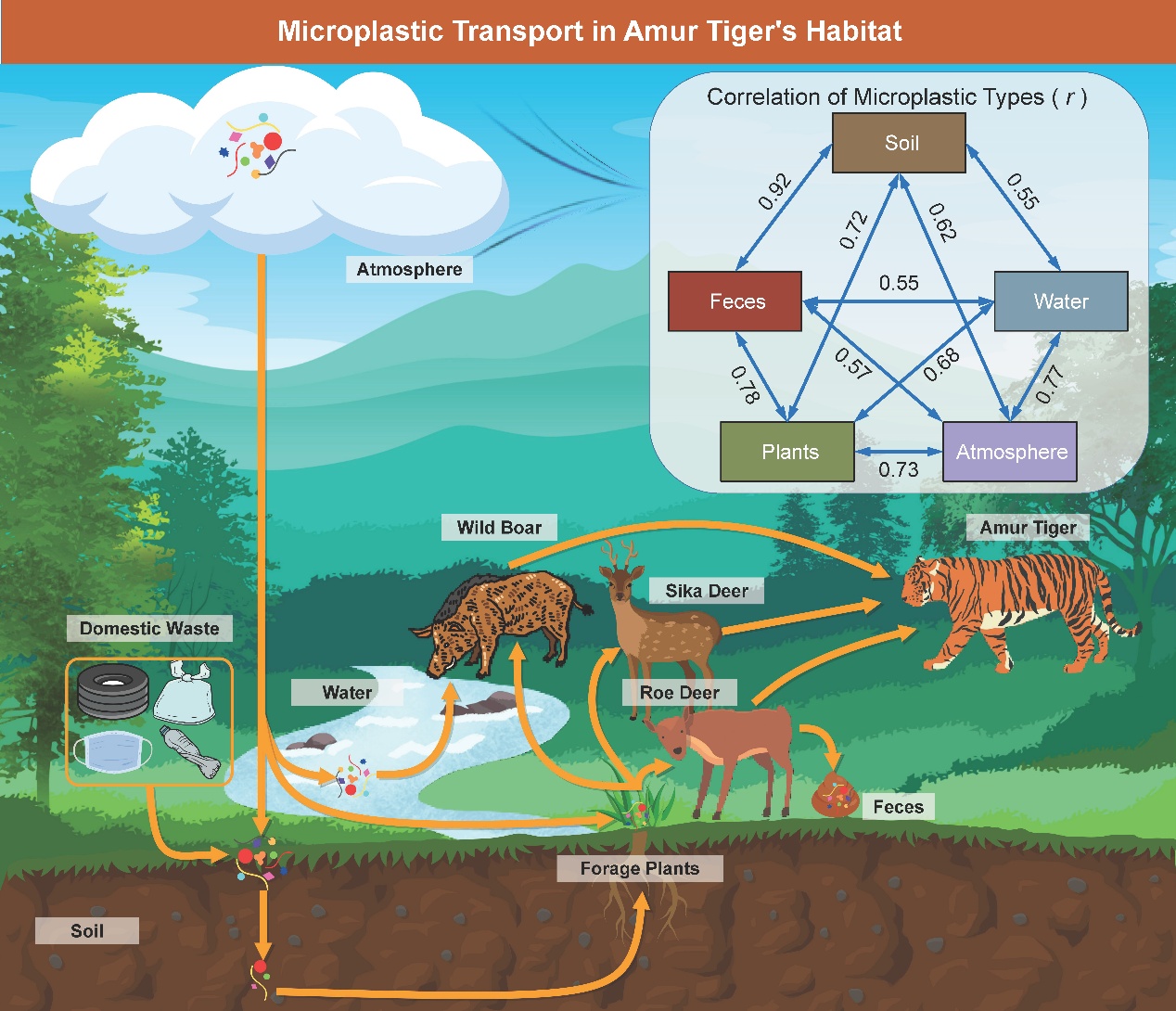

图1东北虎栖息地中的微塑料流动和富集

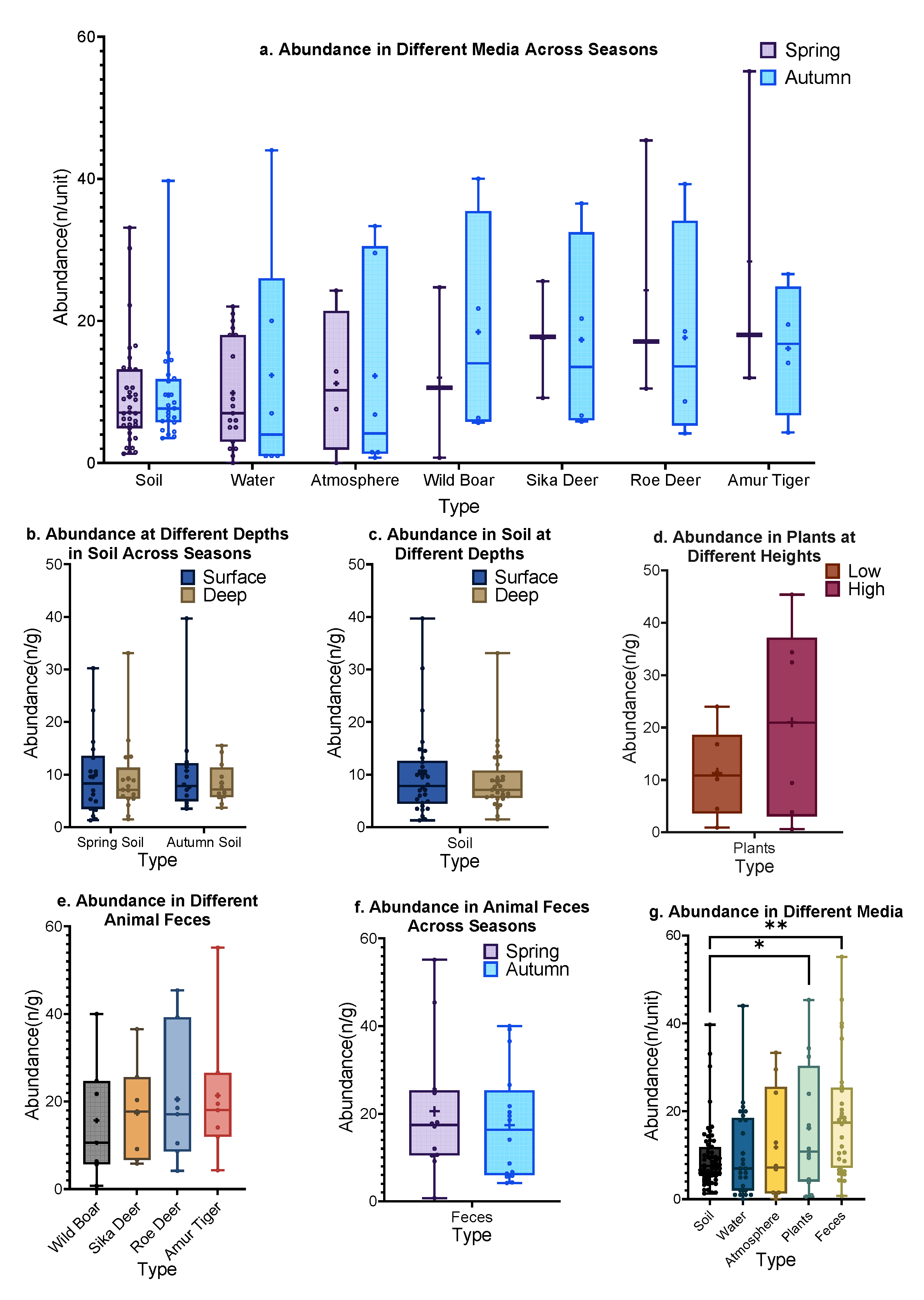

研究人员还针对微塑料是否沿森林生态系统的东北虎食物链发生潜在传递这一问题,通过对不同食物链节点微塑料丰度的比较,揭示了微塑料在森林生态系统中可能存在沿营养级传递的趋势。相较于土壤,植物样品中的微塑料丰度增加了约1.71倍,野猪、梅花鹿和狍子等猎物动物的粪便中,微塑料丰度平均提升至土壤的1.89倍,而顶级捕食者东北虎粪便中的微塑料丰度更是达到土壤的2.26倍。此外,通过线性回归分析,研究发现动物粪便中的微塑料类型分布与动物组织样品(猎物肌肉、东北虎血液)中的微塑料类型具有高度一致性(相关系数高达0.94)。这些证据表明,野生动物可能通过摄食含塑植物、食物链转移等途径积累微塑料,存在显著的暴露风险。尤其对于位于食物链顶端的东北虎而言,微塑料摄入不仅可能通过直接摄食环境介质发生,也可能通过猎物生物体的摄食过程进行间接累积。

图2不同样品中的微塑料丰度水平:

图3沿食物链微塑料分布的丰度比

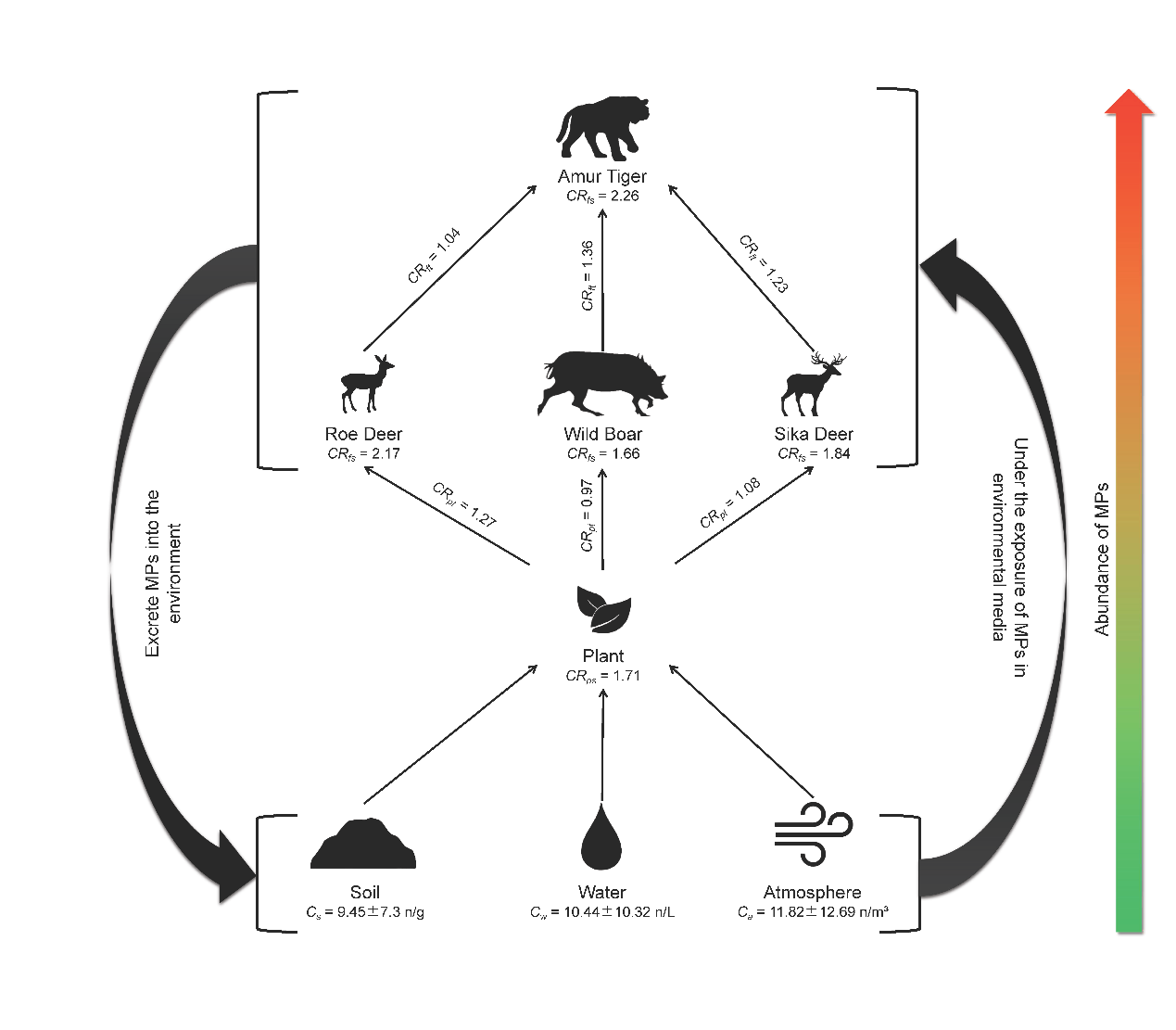

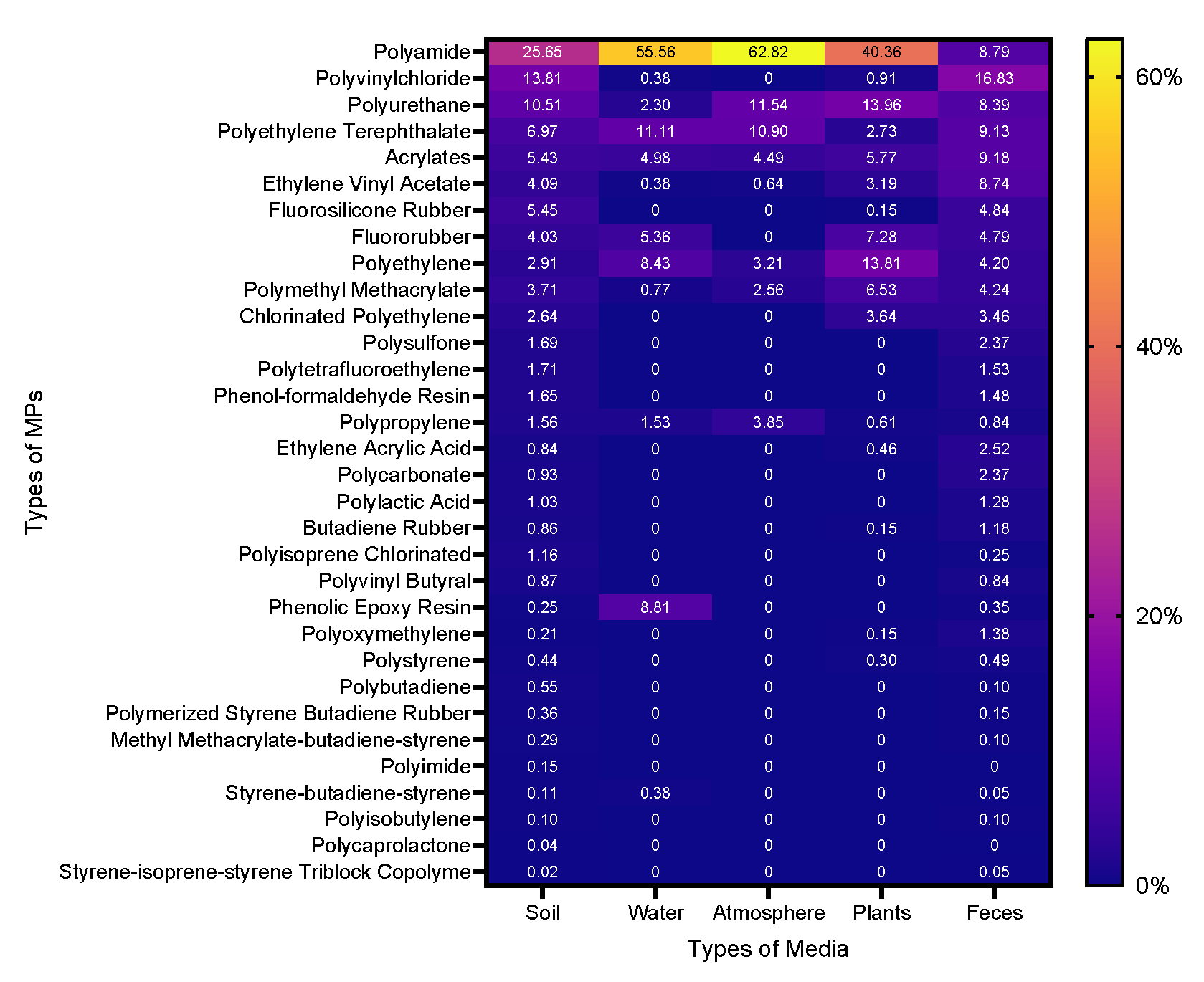

就不同环境介质中的微塑料特性是否一致,污染源可能是什么这一情况,学校研究团队检测到样品中存在32种不同类型的微塑料聚合物,其中聚酰胺(PA)、聚氯乙烯(PVC)和聚氨酯(PU)为主要成分。不同介质中微塑料类型分布存在一定差异,土壤、水体和大气样品中PA占比最高,而动物粪便样品中PVC比例最大。形态分析显示,各类介质中微塑料以粒状(56.35%)和碎片状(40.01%)为主,纤维状比例较低(3.63%)。通过对不同样品类别微塑料类型分布的Spearman相关性分析,结果显示所有介质之间均存在显著正相关,特别是土壤与粪便(r=0.92)、植物与粪便(r=0.78)之间的相关性尤为显著,提示土壤污染、植物吸附与食物链传递可能是主要暴露路径。综合分析推测,本地区微塑料污染源可能包括纺织品纤维、建筑材料、农业塑料制品及医疗防护用品等,人为活动通过大气输送和水文过程对保护区内的微塑料污染产生了深远影响。

图4不同样品中微塑料聚合物的构成

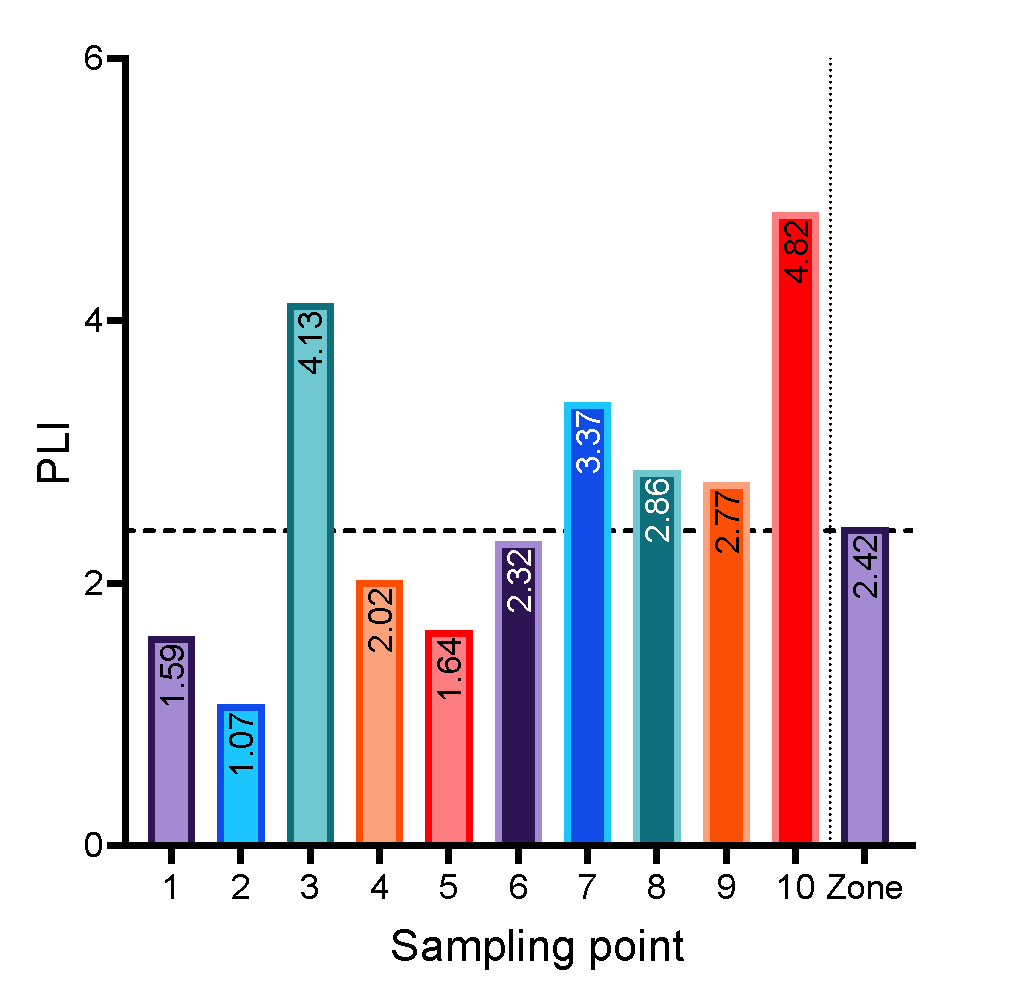

为了探究东北虎栖息地内微塑料污染水平所处的风险等级,团队通过应用污染负荷指数(Pollution Load Index, PLI)评估区域微塑料污染风险,结果表明,整体研究区域的PLI值为2.42,属于一级污染水平(轻度污染)。空间分布分析显示,靠近珲春市的南部样点污染程度明显高于东北部样点,且整体呈现自西南向东北递减的趋势。这种空间异质性与工业排放源密度、人类活动强度及大气输送距离密切相关。虽然整体污染负荷水平不高,但局部区域的高PLI值提示,微塑料污染在东北虎栖息地内部存在累积风险,且可能对野生动物种群健康与生态系统功能构成潜在威胁。

图5研究区域内各点位与整体PLI

本研究首次全面揭示了微塑料在东北虎栖息地各环境与生物介质中的分布特征,表明即便在偏远森林生态系统中,微塑料污染亦已渗透,并可能通过食物链上升传递至顶级捕食者体内。研究创新性地提出以动物粪便作为野生动物微塑料暴露水平的非损伤性监测指标,为未来野生动物保护和环境污染监测提供了新的科学工具。鉴于微塑料可引发炎症反应、内分泌干扰及生殖障碍等多重生物毒性效应,这一新兴污染问题可能对当地居民以及濒危物种如东北虎的种群可持续性生存构成隐性威胁。未来需要进一步加强微塑料在森林生态系统中的动态监测与机制研究,制定更有针对性的保护措施,以防止微塑料污染对生态系统服务功能与生物多样性乃至人居环境造成深远影响。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138380