10月23日,国际顶尖期刊《Science》在线发表我校生态学院周旭辉教授团队的突破性研究成果。该研究首次通过全球尺度的系统分析,揭示了生物入侵对陆地生态系统影响的动态演变规律,颠覆了传统认知,为应对全球生物入侵危机提供了全新视角。

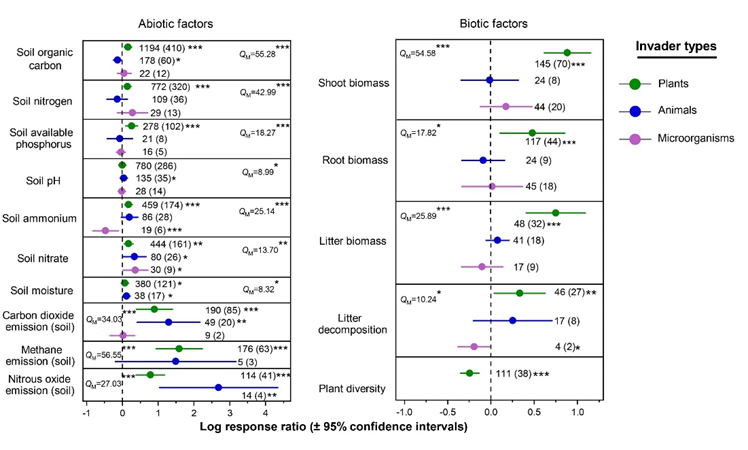

长期以来,生态学界主要关注“哪些物种容易入侵”(入侵性),而对“入侵后产生何种影响”(影响性)缺乏系统认知。本研究实现了重要的理论突破:明确区分了“入侵成功”与“生态影响”这两个既相关又不同的过程,并首次系统量化了影响变异的生态驱动因素。研究团队整合分析了全球775项研究、超过2200个效应值,覆盖植物、动物和微生物入侵者对15项关键生态系统属性的影响,构建了迄今为止最全面的入侵生态影响数据库。

入侵植物、动物和微生物对生态系统属性的全球效应

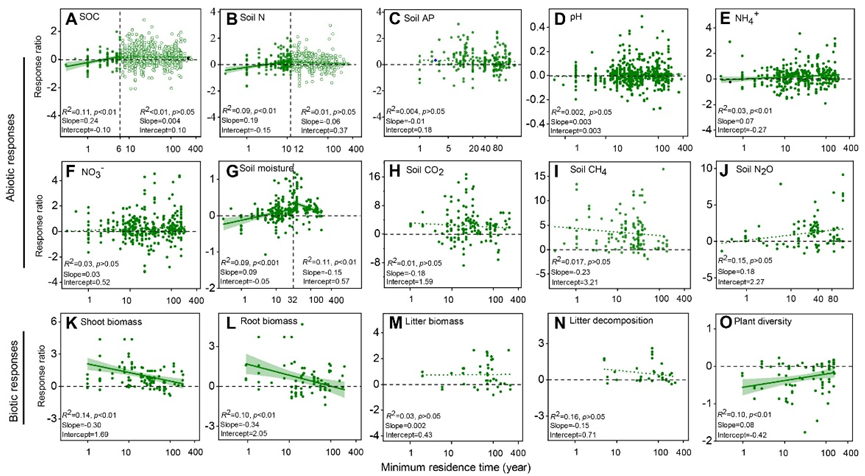

研究最重要的发现是将“滞留时间”确立为预测入侵影响的核心动态因子,其预测力超越了本地物种多样性、纬度、物种功能性状等传统因素。这一发现具有深刻的理论与实践意义:揭示“双轨演变”规律,土壤理化性质显现恢复力,入侵植物对土壤有机碳、总氮等的初始负面影响在6-10年后减弱甚至消失;本地植物多样性遭受持续侵蚀,随滞留时间延长,负面效应不断加剧,呈现“不可逆性”。这种对立的时间轨迹表明,生态系统不同组分对入侵的响应具有本质差异,挑战了入侵影响“均质化”或“单一趋势”的传统假设。此外,我们重新定义入侵影响的可预测性,研究证明,入侵影响的变异并非随机“生态噪音”,而是由特定生态背景塑造的可预测模式。这为发展新一代预测框架奠定了基础。

滞留时间对入侵影响生态系统属性的调节作用

研究成果对全球入侵物种管理具有重要指导价值:精准识别管理优先级,本地植物多样性应列为最高优先保护对象,因其对入侵的敏感性持续且加剧,对土壤理化性质可采用适应性监测,因其可能随时间自然恢复;实施时间敏感型策略,早期干预至关重要:在入侵初期(<6年)采取行动,可能阻止某些负面影响的固化,长期入侵(>10年)地区需重点关注生物多样性保护而非土壤修复;关注温室气体排放,虽需审慎解读,但入侵植物和动物增加CO₂和N₂O排放的趋势,提示入侵可能加剧气候变化,需纳入碳中和战略考量。

本研究指出当前知识空白,那就是全球南方地区的长期研究严重不足,动物和微生物入侵的功能性状研究亟待加强。研究者呼吁开展国际合作,建立全球入侵影响监测网络,推动从“描述性科学”向“预测性科学”转变。

该研究由我校周旭辉教授(共同通讯作者)与瑞士伯尔尼大学Madhav P. Thakur教授(共同第一作者和共同通讯作者)、华东师范大学博士生顾志壮(共同第一作者)以及德国康斯坦茨大学/台州学院Mark van Kleunen教授合作完成。

论文信息:Thakur MP, Gu Z, van Kleunen M, Zhou X (2025). Invasion impacts in terrestrial ecosystems: Global patterns and predictors.Science, DOI: 10.1126/science.adq3101